Geleitwort der Herausgeber (Leseprobe 1)

Vorwort (Leseprobe 2)

Teil 1: Das Heilige und das Weltliche

01.

Eine Therapie des Menschen (Leseprobe

3)

02.

Eine neue Definition des Heiligen

03.

Das Wir in unserem Leben

04.

Neurologische Einheit

Teil 2: Life Focus Communities

05.

Neuerungen in der Arbeit mit Großgruppen

06.

Life Focus Communities

Teil 3: Wege zur Verbundenheit

07.

Dimensionen der Verbundenheit

08.

Verbundenheit: Von Augenblick zu Augenblick

09.

Verbundenheit: Von Ereignis zu Ereignis

10.

Verbundenheit: Von Mensch zu Mensch

11.

Verbundenheit: Von Selbst zu Selbst

12.

Abschließende Gedanken

Gedanken eines Meisters: Erving Polster im Gespräch mit Lynne Jacobs

Anmerkungen

Literatur

Und hier die Leseproben:

Leseprobe I:

Geleitwort der Herausgeber

Samstag, der 13. Juni 2009. 18:00 Uhr in Köln. Schnell zum Telefon gegriffen. Das ist eine gute Zeit für einen Anruf in San Diego. Dort ist es 9:00 Uhr morgens. Nicht zu früh, nicht zu spät, um mit unserer Freundin Marce zu sprechen. Zusammen haben wir bei Miriam und Erving Polster Gestalttherapie gelernt. Ende der 1980?er Jahre lernten wir uns kennen, beim ersten der 4-Wochen-Workshops in La Jolla auf dem Campus der University of California San Diego. Seitdem halten wir die Verbindung. Neuerdings auch per Skype. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir das mit den Telefonzeiten drin hatten. Wann rufen wir am besten bei Marce an? Wann bei Sandra in Brasilien? Und wann bei David in Australien? Tatsächlich haben wir David mehrmals aus dem Bett geworfen, mitten in der Nacht. Und dennoch haben wir dann weitertelefoniert.

Verbundenheit Zugehörigkeit Gemeinschaft

Für uns ist die Welt kleiner geworden, seit wir an Workshops von Miriam und Erv Polster in San Diego teilnahmen. Und wir fühlen uns viel verbundener mit der Welt, dazugehöriger. Wir sind sicher, dass das eine Folge dieser besonderen Erfahrung ist: mehrmals einen Monat mit Menschen aus der ganzen Welt verbracht zu haben. Wir lebten dort auch zusammen. In Studentenappartments auf dem Campus der Uni in La Jolla bildeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Workshops Wohngemeinschaften. Wir redeten, kochten und aßen zusammen sangen, feierten und tanzten.

Das war gemeinschaftsstiftend. Ausdrücklich schrieben Miriam und Erv bereits 1974 über ihr »Intensive Program«:

»[Es] handelt sich um ein Vollzeit-Programm, wenn auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Eine neue Gemeinschaft wird gebaut. Der Moment ihrer Erschaffung gestaltet sich wie jede Geburt und begeistert und vibriert während der ganzen Trainingsperiode Jeder Einzelne wird durch seine Mitstudenten genährt und unterstützt.« (Notes on the Training of Gestalt Therapists, Voices: Fall, 1974.)

Wie beneideten wir unsere kalifornischen Kolleginnen und Kollegen, als wir von Miriam und Ervs nächstem Projekt erfuhren dem Aufbau einer Gestalt-Gemeinschaft im südlichen Kalifornien. Neugierig lauschten wir ihren Berichten. Wie sie sich trafen. Und wo. Wann und wie regelmäßig. Und wie die Treffen abliefen. Worüber sie miteinander sprachen. Wie sie miteinander sprachen. Welche Rituale sie entwickelten.

Ganz neu war dieses Engagement unserer Lehrer für Gemeinschaft nicht. Schon in den 1960er Jahren hatten sie sich an Gemeinwesenprojekten beteiligt und mit Großgruppen gearbeitet. Und so findet sich bereits in ihrem ersten gemeinsamen Buch von 1973, dem Klassiker »Gestalttherapie: Theorie und Praxis der integrativen Gestalttherapie« (Edition GIK/Hammer, 2001), dieser Satz: »Therapie ist zu wertvoll, um nur den Kranken vorbehalten zu sein.«

In seinem vorliegenden international viel beachteten Buch »Zugehörigkeit« lädt Erv Polster nun dazu ein, den Blick darauf zu werfen, wie die Psychotherapie der Zukunft aussehen kann. Seine Vision ist, dass die Psychotherapie über die engen Grenzen der Praxisräume hinaus schreiten wird, so dass sie viel mehr Menschen erreichen kann als bisher. Die Errungenschaften der Psychotherapie werden dann allen Bereichen des menschlichen Lebens zugute kommen können: Psychotherapie der Zukunft wird nicht allein Hilfe bei seelischen Problemen geben, sondern Menschen Orientierung für ihr Leben bieten und sie zu Leben und seelischem Wachstum anleiten.

Psychotherapie der Zukunft wird so Erv Polster das traditionelle therapeutische Setting überschreiten und Menschen die Erfahrung von Verbundenheit und Bezogenheit ermöglichen. Sie wird ihnen das zugänglich machen, was viele schon jetzt in ihrem Leben vermissen: Gemeinschaft.

Dieses visionäre Buch ist Ermutigung und Inspiration für Psychotherapeuten. Und darüber hinaus für alle Menschen, die mit Menschen arbeiten in Beratung, Coaching, Supervision und Seelsorge.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Anregung bei der Lektüre und wir wünschen Ervs Buch, dass es die Aufmerksamkeit findet, die es verdient.

Anke und Erhard Doubrawa, GIK Gestalt-Institut Köln

Leseprobe II:

Erving Polster: Vorwort

Dieses Buch spiegelt die bemerkenswerte Wiederkehr eines Themas wider, mit dem ich mich vor vielen Jahren bereits zu beschäftigen angefangen hatte, das ich dann aber aufgrund der größeren Dringlichkeit anderer beruflicher Aktivitäten hintanstellen musste. Bei der Durchsicht früherer Schriften und Arbeiten fiel mir auf, dass ich unbewusst schon vor langer Zeit begonnen habe, was ich hier nun ausführen und weiterentwickeln werde. Vielleicht geht es uns auf die eine oder andere Weise allen so: wir spielen die Themen des Lebens durch, wieder und wieder, und verändern dabei zwar die Bilder, aber im Grunde ist es dasselbe Denken und Fühlen wie eh und je. Vor 36 Jahren, 1972, schrieb ich über die Ausweitung der Psychotherapie in den Bereich der gemeinschaftlichen Erfahrung, die über die Möglichkeiten und Herausforderungen einer psychotherapeutischen Praxis hinausgeht und sich Menschen in ihrem täglichen Leben öffnet. Damals schrieb ich:

Gegenwärtig entwickeln die Psychotherapeuten und ihre Kollegen aus benachbarten Gebieten eine populäre Form von Psychotherapie. Damit meine ich eine Psychotherapie, die über den einzelnen Klienten und das übliche Praxis-Setting hinausgeht und sich der Gemeinschaft als Ganzes zuwendet Wir wollten die Menschen nur »heilen«, bis uns klar wurde, dass der Begriff »krank« offensichtlich nicht ausreichte, um die meisten Menschen, mit denen wir arbeiteten, zu bezeichnen. Immer mehr neue Menschen kamen, die bessere Lebensformen suchten; sie dachten nur wenig an Behandlung und viel an Selbstverbesserung und -entdeckung. Erregung als Motivation gewann immer mehr an Bedeutung. Die Formen der Interaktion führten zu großer Erregung, führten zu Erfahrungen ursprünglicher Vertrautheit führt der nächste soziologische Schritt nicht nur über die »Heilung«, sondern auch noch über die persönliche »Entwicklung« hinaus zur Entwicklung eines neuen gesellschaftlichen Klimas.

Das war 1972, als sich zeigte, dass Therapie zu wertvoll ist, um nur den Kranken vorbehalten zu sein. Diese Erkenntnis habe ich hier mit dem Thema der lebenslangen Anleitung und Begleitung im täglichen Leben verbunden, und durch die in der Gesellschaft insgesamt gestiegene Öffnung gegenüber der Psychotherapie erfährt diese Verbindung eine besondere Belebung. Die Psychotherapie hat viel dafür getan, die Lebenserfahrung von Menschen persönlicher werden zu lassen, die Kommunikation offener zu machen, persönliche Bewusstheit zu steigern und durch die Arbeit mit großen Gruppen einen Raum für zwischenmenschliche Erfahrung bereitzustellen. Dieses Buch ist eine Antwort auf das allgemeine Verlangen nach Zugehörigkeit und persönlicher Weiterentwicklung, auch mit Blick auf religiöse Dimensionen und das sine qua non der psychotherapeutischen Grundhaltung und Verfahrensweisen.

Von wachsender Bedeutung ist die Erkenntnis, dass eine rein individuelle Psychotherapie, so weit sie heute auch verbreitet sein mag, niemals ausreichen wird, um das ganze Spektrum menschlicher Bedürfnisse in diesem Bereich abzudecken. Zu recht richtet sich die Kritik an der Begrenzung psychotherapeutischer Angebote vor allem gegen das öffentliche Gesundheitssystem, und sicherlich wollen die Krankenversicherungen die Kosten eines der Nachfrage angemessenen psychotherapeutischen Angebots nicht übernehmen. Aber selbst wenn man sich vorstellt, dass diese Kosten in voller Höhe übernommen würden, könnte das menschliche Bedürfnis nach persönlicher Anleitung und Begleitung niemals auf einer Eins-zu-eins-Basis befriedigt werden. Es gibt schlicht zu viele Menschen und zu wenige Therapeuten, um diesen Bedürfnissen in der Einzeltherapie oder auch in kleinen Gruppen zu begegnen. Ebenso schwer wiegt jedoch der Einwand, dass im bekannten Szenario der Einzeltherapie noch ein anderes, entscheidendes Element fehlt, ohne das keine Gesellschaft existieren kann. Die Einzeltherapie fördert weder das Gefühl der Zugehörigkeit, das immer da entsteht, wo Menschen Gemeinschaften bilden, noch den damit verbundenen Sinn für Kontinuität. Die Gemeinschaften, die ich in diesem Buch als Life Focus Communities bezeichne, könnten mit geringem finanziellen Aufwand und in großer Zahl dadurch ermöglicht werden, dass sich Menschen über einen unbegrenzten Zeitraum regelmäßig in einer Atmosphäre persönlicher Vertrautheit treffen.

Um dies zu erreichen, möchte ich eine Reihe von förderlichen Prinzipien und Verfahrensweisen anbieten und damit neue Möglichkeiten aufzeigen, die schon lange in der Gesellschaft als Ganzes, insbesondere aber im psychotherapeutischen Feld geschlummert haben. Die professionellen Entwicklungsstränge psychotherapeutischer Verfahren und Perspektiven verbinden sich mit sozialen Bedürfnissen und erfordern ein neues Paradigma der persönlichen Entwicklung gerade im Hinblick auf die Gestaltung des täglichen Lebens und auf die Frage, wie die psychotherapeutische Weisheit, die das letzte Jahrhundert kennzeichnet, mit Sinn und Bedeutung gefüllt werden kann. Ich lade den Leser ein, mich bei der Betrachtung dieser Möglichkeiten zu begleiten.

Während ich dieses Buch schrieb, hatte ich die Freude, von vielen Freunden, die an diesem Prozess interessiert waren, begleitet zu werden, und manche von ihnen boten mir an, einzelne Abschnitte des wachsenden Manuskripts zu lesen. Sie haben mir nicht nur wertvolle Hinweise in Bezug auf Klarheit, Zweck und Struktur dieses Buches gegeben, sondern mich auch in einer bestimmten Weise begleitet und so dazu beigetragen, dass das, was ansonsten vielleicht in isolierter Weise entstanden wäre, lebendig werden konnte. Besonders bedanken möchte ich mich bei Gay Parnell, Natasha Josefowitz, Jean Weissman, Milton Richlin, Herman Gadon, Joe Fisch, Marshall und Leila Taylor, Vincent Felitti, Sharon Grodner, John Reis, Roy Resnikoff, Rich Hycner, Joan Cole, Michael Yapko, Joe Barber und Dick Webber.

Besonders dankbar bin ich Rose Lee Josephson, die nicht nur meine Lebenspartnerin ist, sondern auch ein sehr genaues Gespür für Sprache und Organisation hat und die die Bereitschaft und die Geduld hatte, jeden einzelnen meiner Gedanken zu erwägen, den ich ihr in Bezug auf das Manuskript vortrug. Sehr viel verdanke ich auch Suzi Tucker, der warmherzigsten und verständnisvollsten Herausgeberin, sanft in der Kommunikation, mit klarem Blick und von einer besonderen Fähigkeit, das Gefühl von Gegenseitigkeit zu vermitteln. Mit dem Verleger Jeffrey Zeig verbindet mich eine lange Geschichte der Freundschaft und Wertschätzung; ihm danke ich vor allem für seine Fähigkeit, Menschlichkeit und Produktivität miteinander zu verbinden.

Leseprobe III:

Erving Polster: Eine Therapie des Menschen

Die Psychotherapie stellt nicht nur eine der großen medizinischen Neuerungen des 20. Jahrhunderts dar, sondern hat sich bis heute deutlich darüber hinaus entwickelt. Ursprünglich auf die Behandlung seelischer Störungen fokussiert, ist sie ohne bewusste Intention dazu übergegangen, das Bedürfnis vieler Menschen nach Orientierung und Hilfestellung für ihr Leben und ihre Existenz zu befriedigen. Der Einfluss der Psychotherapie ist in allen kulturellen Bereichen sichtbar: in der Bildung, in partnerschaftlichen und familiären Beziehungen, in der Erziehung, in der Funktionsweise von Organisationen, in der Werbung, in den Inhalten von Literatur, Malerei, Musik und Film sowie in zahlreichen anderen Lebensbereichen. Ja selbst bei den großen Religionen, die den Menschen von jeher als Orientierungshilfe dienten, ist ihr Einfluss in verschiedenen Bereichen erkennbar.

Vor etwas mehr als 100 Jahren war kaum bekannt, dass der Anstoß für die vielleicht größte Umwälzung westlicher Religionen seit der Reformation von Sigmund Freud ausgegangen war. Das mag übertrieben klingen, wenn man Ereignisse und Entwicklungen wie etwa das 2. Vatikanische Konzil, die Ausbreitung der Mormonenbewegung, die Zunahme evangelikaler Gruppen im Fernsehen [der USA] oder andere bemerkenswerte religiöse Entwicklungen mit in Betracht zieht. Obwohl die medizinische Bedeutung der Psychoanalyse zunächst sehr viel größer war, als ihr kultureller Einfluss, zeigte sich dieser doch zunehmend dadurch, dass Freud mit der Psychoanalyse ein Instrument entdeckt hatte, das einen Blick in das Innere des Menschen ermöglichte. Auf diese Weise entstand eine neue Grundlage für veränderte Perspektiven, die bis dahin fast ausschließlich von der Religion dominiert wurden. Jahrhundertelang betrachteten die Menschen der westlichen Welt ihr Leben und ihre Existenz in Begriffen, die vor allem durch die religiöse Weltanschauung der jüdisch-christlichen Traditionen geprägt wurden. In Kirchen und Synagogen wurde ihnen in Predigten und liturgischen Rezitationen ein religiöses Verständnis der Seele vermittelt. Die zehn Gebote und andere Maximen wie etwa: »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«, »Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen oder »Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die linke hin waren die Leitbilder des praktischen und moralischen Bewusstseins. Wir haben unser Verhältnis zum Tod erforscht und durch die Erwartung eines jenseitigen Lebens verändert. Wir haben uns zu einer gemeinschaftlichen Gottesverehrung zusammengefunden, und für viele von uns ist in solchen religiösen Gemeinschaften eine neue Heimat entstanden.

Im Laufe der Geschichte entwickeln sich immer wieder solche Gelegenheiten, und die Bereitschaft, den Rahmen der bekannten und vertrauten religiösen Formen zu durchbrechen, wächst. Wenn das geschieht, befinden wir uns immer auf neuem, unbekanntem Terrain. Vielleicht ist für die moderne Psychotherapie eine solche Zeit angebrochen, eine Zeit, in der das allgemeine Bedürfnis nach dem, was das Feld zu bieten hat, über den vertrauten Rahmen der privaten Therapie hinaus weist. Deshalb schwebt mir die Bildung dauerhafter »Life Focus Communities« vor Augen, die sich in der Bewältigung des täglichen Lebens an Prinzipien und Prozessen orientieren, die den Erkenntnissen der Psychotherapie entspringen.

Life Focus Communities

Was der modernen Psychotherapie fehlt, betrifft meines Erachtens mehr ihre Form als ihren Inhalt. Die große Vielfalt unterschiedlicher Therapieansätze verspricht den Klienten eine entsprechend große Bandbreite an Hilfsangeboten. Um mehr anzubieten, als eine zeitlich begrenzte und zweckgebundene Psychotherapie, müsste die gegenwärtige Funktion von Therapie einen grundlegenden Wandel erfahren. Life Focus Communities schaffen eine neuartige Basis und eröffnen damit neue Möglichkeiten einer religiös anmutenden Sinngebung, bleiben aber gleichzeitig dem originären Verständnis und der Handlungsweise der Psychotherapie treu. Um dies zu erreichen, müssen wir unsere auf das Individuum fokussierte Denkweise erweitern und den Aspekt der Gemeinschaft mit einbeziehen, der jedem individuellen Leben dauerhaft und unsichtbar innewohnt. Was die Bedeutung der Bedürfnisse größerer Gruppierungen angeht, herrscht unter Psychologen weitgehend Einigkeit; allerdings haben solche Gruppierungen in der Regel keine lebenslange Kontinuität. Ein Hindernis bei der Initiierung solcher Gruppen ist die Überschneidung von Psychotherapie einerseits, und den vertrauteren, gemeinschaftlich formulierten Zielen der Religion andererseits, was bei vielen Therapeuten ein Stirnrunzeln hervorruft, weil sie darin einen Aberglauben sehen, den sie nicht akzeptieren können. Sie verneinen den Glauben an ein Jenseits. Sie verneinen den Antropomorphismus, der Menschen dazu bringt, an Gott zu glauben. Und vor allem kritisieren sie die damit häufig einhergehende institutionelle und moralische Rigidität.

All diese Einwände sind Ausdruck einer gesunden Skepsis. Dennoch gilt es zu verstehen, dass Religion sich nicht durch bestimmte moralische Prinzipien definiert. Auch bedarf sie weder eines Gottes noch einer institutionellen Beständigkeit. Ob der Prozess aufbauend oder zerstörend ist, ob er rigide oder flexibel, zeitlich begrenzt oder von großer Dauer ist, sagt etwas über die Qualität einer Religion aus, nicht aber darüber, ob dieser Prozess eine Religion ist, oder nicht. Die etymologische Bedeutung des Wortes Religion (zusammenbinden) bezieht sich auf einen lebenslangen Prozess von Gedanken und Übungen, die das Ziel verfolgen, ein Gefühl der Verbundenheit mit anderen Menschen und dem Universum zu entwickeln, in dem wir leben und aus dem wir Hinweise erhalten können, wie wir unser Leben am besten gestalten. Die gewaltige Herausforderung für den Menschen besteht darin, die einzelnen Elemente des ursprünglichen und beständig durchscheinenden Chaos in eine Ordnung zu bringen. Dies ist eine permanente Aufgabe, die unserer angeborenen Sehnsucht nach Verbundenheit entspringt. Hierzu gehören auch die kulturellen und neurologischen Motive, die unsere Sehnsucht zu einer existenziellen Maxime werden lassen.

Übergang

Schon jetzt hat die Psychotherapie die Tendenz, sich stärker als früher an der Gemeinschaft zu orientieren. Ob sie dazu beitragen wird, dieses starke kulturelle Bedürfnis zu befriedigen, oder nicht, bleibt abzuwarten. Doch der Übergang von einem individualtherapeutischen und ursprünglich esoterischen Engagement hin zu einer gemeinschaftlichen Dimension ist bereits im Gange. Das Aufkommen der Gruppentherapie in den fünfziger Jahren, die das psychotherapeutische Repertoire um den unterstützenden Einfluss nicht-professioneller Gruppenmitglieder erweiterte, war bereits ein großer Schritt in diese Richtung. Und die Entstehung kleiner, lebendiger Gemeinschaften schuf den Boden für die Erweiterung der vertrauten klinischen Praxis.

Bald danach entstanden die sogenannten Encounter- und Sensitivity-Gruppen. Als Miriam Polster und ich 1973 zu der Auffassung gelangten, dass Psychotherapie zu kostbar sei, um den Kranken vorbehalten zu bleiben, schrieben wir über die Encountergruppen-Bewegung:

Immer mehr neue Menschen kamen, die bessere Lebensformen suchten; sie dachten nur wenig an Behandlung und viel an Selbstverbesserung und -entdeckung. Erregung als Motivation gewann immer mehr an Bedeutung. Die Formen der Interaktion führten zu großer Erregung, führten zu Erfahrungen ursprünglicher Vertrautheit, die tief und warm waren, zwischen Menschen, die sonst Fremde oder nur oberflächliche Bekannte geblieben wären. (S. 36.)

Die Form der Encountergruppe, in der Menschen ihresgleichen begegnen und sich gegenseitig unterstützen, brachte eine neue Art von Gemeinsamkeit hervor, die wiederum den Weg für ein weiteres, populäres Phänomen ebnete: die Selbsthilfegruppen. Zugegeben, Selbsthilfegruppen unterscheiden sich deutlich von dem, was wir gemeinhin mit Psychotherapie verbinden. Was in ihrer bemerkenswerten Verbreitung jedoch auffällt ist, dass die psychotherapeutische Vision geplanter Möglichkeiten der Anleitung und Unterstützung ein weit verbreitetes menschliches Bedürfnis anspricht.

Die wachsende Zahl derer, die sich in Selbsthilfegruppen engagieren, ist beeindruckend. 1990 erfasste Richard Higgins in einer Studie, dass 15 Millionen Amerikaner sich 500.000 mal in 200 verschiedenen Gruppen trafen, die nach einem 12-Schritte-Programm arbeiteten. 1993 zählte Alfred Katz 750.000 Treffen von Selbsthilfegruppen. Und 2005 waren bei der Mental Health Association allein im Bereich San Diego County 600 Selbsthilfegruppen gelistet. Edward Madara (1999) berichtet, dass insgesamt 18,1 Prozent aller Amerikaner bereits an Selbsthilfegruppen teilgenommen haben, allein im Jahr 1996 waren es 7,1 Prozent. Er hat ausgerechnet, dass die Zahl der unterschiedlichen Arten von Selbsthilfegruppen von 332 im Jahr 1986 auf 703 im Jahr 1998 angestiegen ist.

Darüber hinaus gab es in den letzten Jahren eine Reihe weiterer Anzeichen dafür, dass die Psychotherapie ihre Fokussierung auf die Einzelbehandlung bestimmter Störungen zugunsten einer stärkeren öffentlichen Aufmerksamkeit erweitert hat. Im Jahr 2005 widmete die Zeitschrift Time Magazine einen großen Teil ihrer Januarausgabe der »Neuen Wissenschaft vom Glück« und beschrieb darin den wachsenden Einfluss der psychologischen Berufe auf das gesellschaftliche Leben. Das Magazin würdigte die kulturelle Bedeutung der Psychologen Martin Seligman, Ray Fowler und Mihaly Csikszentmihalyi, die für ihre Forschungsarbeiten zum Thema Glück ausgezeichnet wurden. Ihr genaues Verständnis der Problematik psychologischer Leitbilder ist weit mehr als nur ein schwaches Licht am Horizont. Seligman, der das Alltagsverhalten von Menschen erforscht, experimentierte in Versuchsgruppen mit Übungen zur Steigerung von Altruismus und Dankbarkeit und stellte dabei fest, dass jede dieser Übungen das Glücksgefühl der Versuchsteilnehmer messbar steigerte. Hinsichtlich der günstigen Auswirkungen seiner Übungen stellt er fest, dass sie ohne kontinuierliche Praxis verschwinden bzw. ausbleiben. Seligman, früher Präsident der American Psychological Association und Wegbereiter der Entwicklung begleiteter Gruppen von unbefristeter Dauer, ging noch einen Schritt weiter und kreierte eine Webseite, auf der er einen Reflective Happiness Plan anbietet. Der Besucher kann persönliche Anliegen per E-Mail schicken und bekommt daraufhin entsprechende Übungen genannt.

In einem anderen Artikel »The Soul of the Exurb« (New York Times Magazine, 27. März 2005) beschreibt Jonathan Mahler das enorme Wachstum einer Kirche in Surprise, Arizona. Der Pastor, Lee McFarland, griff auf psychotherapeutische Methoden zurück und installierte kleine Gruppen, die nach und nach zu einem prägenden Element seiner Kirche wurden. McFarland beschäftigte sich mit dem Problem, dass viele Mitglieder der Kirche eher Zuschauer als aktive Gemeindeglieder sind und suchte nach einem Weg, diesen Menschen tiefergehende Erfahrungen in und mit der Kirche zu ermöglichen. Deshalb versuchte er, solche Erfahrungen mit dem alltäglichen Leben seiner Gemeindeglieder zu verbinden und ihnen zu helfen, ihre Beziehungen zueinander zu erweitern. In dem Artikel heißt es: »Die meisten Christen, die von sich sagen, dass sie sich durch die Zugehörigkeit zu ihrer Kirche verändert haben, schreiben diese Tatsache nicht den Predigten ihres Pfarrers zu, sondern den kleinen Gruppen, denen sie angehören wo Menschen einander von ihren tiefsten Ängsten und Hoffnungen erzählen« (S. 36).

Die Zurückhaltung der Psychotherapie bei der Bildung von Beziehungsgemeinschaften zur Förderung des persönlichen Wohlbefindens ist das fehlende Bindeglied in ihrer bisherigen Weiterentwicklung. Die Konzentration auf die kausalen Zusammenhänge von Störungen sowie auf die Behandlung von Patienten hat die Psychotherapie davon abgehalten, die Anwendung ihrer Erkenntnisse und Methoden auch auf die Bedürfnisse gesunder Menschen auszuweiten, also auf all jene, die ein »ganz normales« Leben führen. Sie übersah dabei die Verantwortung, die historisch betrachtet immer der Religion zufiel, nämlich die dauerhafte psychologische Begleitung der Menschen als Gemeinschaft oder Gesamtheit. Doch inzwischen können wir eine Veränderung feststellen, und ich glaube, dass wir, ohne unsere vertraute und notwendige Einzelpsychotherapie aufzugeben, einer neuen Epoche in der Geschichte der Psychotherapie entgegensehen. Dem Beispiel der Religion folgend können wir Psychotherapeuten unser Selbstverständnis und unseren Auftrag erweitern und erneuern, indem wir die Grundzüge des religiösen Prozesses in die Begleitung gewöhnlicher Menschen in ihrem alltäglichen Leben einfließen lassen.

Die Idee des Heiligen

Ein wichtiger Schritt in Richtung einer lebenslangen gemeinschaftlichen Begleitung, wie ich sie mir vorstelle, besteht in der Aussöhnung zwischen dem Heiligen und dem Weltlichen. Weltlich ist das, was jeden Tag geschieht. Gehen, reden, singen, spielen, weinen: all das geschieht immer und immer wieder.

Das Heilige hingegen, ist eine besondere Erfahrung, die meistens mit religiösem Erleben assoziiert wird. Um das Heilige noch klarer in den Bereich der Psychotherapie zu bringen, ist es allerdings notwendig, eine neue Definition anzubieten, also zu sagen, was das Heilige eigentlich ausmacht. Ein wesentlicher Bestandteil seiner komplexen Natur ist die Verstärkung der Aufmerksamkeit auf das persönliche Erleben. Durch diese Verstärkung der Aufmerksamkeit kann das Erleben über die unausweichliche Erfahrung des Aufeinander-Folgens hinausgehoben werden, die den Fluss des Lebens kennzeichnet. Unter bestimmten Umständen kann man ein Gefühl für diese Heiligkeit entwickeln, vor allem dann, wenn Erfahrungen etwas besonders Außergewöhnliches an sich haben. Solche Erfahrungen haben einen ausgesprochen hohen persönlichen Wert und sind von anderen, ähnlich wertvollen Erfahrungen nur schwer zu unterscheiden. Ich möchte einige der Bedingungen aufzeigen, die erfüllt sein müssen, um die bedeutende Rolle ermessen zu können, die eine neu definierte Heiligkeit innerhalb des psychotherapeutischen Repertoires spielt, das im allgemeinen als durchweg weltlich betrachtet wird.

Bevor wir das Heilige neu definieren (Kapitel 2-3), müssen wir uns klarmachen, dass Heiliges und Weltliches immer miteinander verwoben waren. Das Vorhandensein einer gemeinsamen Basis zeigt sich zum Beispiel darin, dass das religiöse Wort heilig [holy] mit dem Wort heil bzw. ganz [whole] verwandt ist, das in der Psychologie des 20. Jahrhunderts eine herausragende Bedeutung hatte. Das Oxford Universal Dictionary definiert beide als von gesund [hale; deutsch:heil] und heilend [healing] abstammend.

In der Religion beschreibt heilig das Gott Geweihte oder - Gewidmete; es ist auf erhabene Weise von der normalen Alltagserfahrung getrennt. In der Psychologie, zumindest seit den frühen Gestalt-Lerntheoretikern, ist Ganzheit eine genetische Errungenschaft des menschlichen Organisationsprozesses, durch den unterschiedliche Einzelelemente der Wahrnehmung zu einer Einheit zusammengefasst werden. Dieses reflexive Schaffen von Ganzheiten ist für das menschliche Sein von so essentieller Bedeutung, dass es nicht nur in den simplen Wahrnehmungsprozessen deutlich wird, die von den frühen Gestalt-Lerntheoretikern beschrieben wurden, sondern auch in den komplexen Zusammenhängen, die es uns ermöglichen, eine »ganze« Person zu sein. Diesen Prozess werde ich in den Kapiteln 8 bis 12 ausführlich beschreiben.

Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass zu einem gesunden Leben die Fähigkeit gehört, verschiedene häufig auch scheinbar gegensätzliche Aspekte unserer Persönlichkeit so zu integrieren, dass ein einheitliches Selbstgefühl entstehen kann. Zu lügen ist beispielsweise nicht nur eine Verletzung gängiger Moralvorstellungen oder unvereinbar mit dem Anspruch, anderen Menschen gegenüber vertrauenswürdig zu sein, es führt auch zu einer inneren Fragmentierung. Von Kierkegaards Idee »Reinheit des Herzens bedeutet, nur Eines zu wollen« bis hin zu Kurt Vonneguts »Alle Wege führen dich zu dem, was für dich gerade ansteht« gibt es eine auffallende Erkenntnis des beständigen Bestrebens, in einem unbeugsamen Universum das Gefühl persönlicher Einheit herzustellen. Ob wir das Wort heil oder heilig bevorzugen beide bringen auf ihre Weise den Drang des Menschen zum Ausdruck, eins zu sein mit sich selbst und in Beziehung zur Welt als einem Ganzen. Zweifellos hat die Idee des Heiligen und ihre Beziehung zu der durch Gott erfahrenen Ganzheitlichkeit über die Jahrhunderte diesem Zweck gedient und tut dies noch immer. Die Verbindung zwischen Heiligkeit und Gott, Kirche und Gottesdienst ist eine sehr bezwingende Konstruktion, aber die menschliche Vielseitigkeit erlaubt eine noch viel offenere Perspektive, in der deutlich wird, dass Gott nicht der einzige Bezugsrahmen für die Erfahrung des Heiligen ist.

Angesichts dessen, dass Gott so tief in unserer Kultur und vielleicht sogar in unserem neuronalen System verwurzelt ist, ist es gar nicht so einfach, ihm etwas entgegenzusetzen. Obwohl jene, die die Einheit mit Gott erleben, häufig glauben, diese Erfahrung sei mit nichts vergleichbar, tut es der Schönheit und dem Wert ihrer Erfahrung keinen Abbruch, wenn man anerkennt, dass sich diese unteilbare Einheit auch in anderen Beziehungen einstellen kann. Eine gemeinschaftlich anerkannte Autorität wie etwa ein Elternteil, ein weiser Mensch, eine charismatische Persönlichkeit oder die Gemeinschaft selbst können unter besonders intensiv erlebten Umständen ähnliche Gefühle von Einheit vermitteln. Vielleicht kann eine solche, auf neue Weise geheiligte Andersheit nicht dieselben faszinierenden Vorstellungen und Bilderwelten hervorbringen, wie die Beziehung zu Gott, aber sie verspricht durchaus eine intime und fesselnde Erfahrung von Einheit. Die von mir erwähnten Life Focus Communities können dauerhafte, verbindende und anregende Beziehungen ermöglichen, die sich durch eine relativ hohe Verlässlichkeit auszeichnen.

Die Frage, ob Gott existiert, oder nicht, entzieht sich den Bereichen von Psychologie und Neurologie. Aber ungeachtet der Antwort, stellt der Glaube an Gott einen außerordentlich schöpferischen Akt des Menschen dar und ist vielleicht die fesselndste Poesie aller Zeiten. Ich spreche von Poesie, weil Gott ein Bild ist, das Raum und Klarheit schafft als Quelle einer Vielzahl von Geschichten, als Erhebung des menschlichen Geistes, als Versuch, sich der Wahrheit über die gewöhnlichen Ausdrucksmöglichkeiten hinaus anzunähern und als anthropomorphes Modell für die natürliche Frage nach Anfang und Ende. Gott steht auch für eine jedem Menschen jederzeit zugängliche Beziehung sowie einen metaphorischen Hinweis auf unsere Stellung im Universum. Ob diese Idee nun die reine Wahrheit enthält, oder nicht: sie kann uns etwas über das Leben verraten und unsere Lebenswege erhellen. Ich glaube jedoch, dass die Sehnsucht nach einer allgegenwärtigen und unteilbaren Andersheit, die dieser Poesie zugrunde liegt, nicht nur durch das Konzept Gott, sondern auch in anderen Beziehungsdimensionen erfüllt werden kann. Das heißt, auch wenn Gott das vorrangige Medium einer anthropomorphen Repräsentation zwischen Selbst und Anderen darstellt, gibt es daneben auch irdische gemeinschaftliche und psychologische Möglichkeiten, diese zum Ausdruck zu bringen.

Als poetisches Werk akzentuiert die Erfahrung des Heiligen unser Gefühl, was uns im Leben wirklich wichtig ist und verwandelt unklare Bedürfnisse in die Anbindung an eine klare Orientierung. Sie wird zu einer Kurzformel für die Kennzeichnung unseres Lebensweges und die Wertschätzung der Welt, in der wir leben. Die religiöse Färbung dieser Idee hat ihr einen fast übernatürlichen Nimbus verliehen. Für Christen äußert sich diese heilige Anbindung an ein Orientierung und Halt gebendes Leben in der Geburt Jesu, im Kreuz und dem damit verbundenen Hinweis auf Unsterblichkeit, in den Zehn Geboten und der daraus entstandenen sozialen Übereinkunft, der Registrierung des Lebens während der Messe und im Ritual der Taufe.

Doch die Erfahrung des Heiligen geht über den Bereich des Religiösen hinaus. Jeder von uns erschafft auch in seinem weltlichen Leben seine eigene Art, Heiligkeit zu erleben. Meine Art von Heiligkeit beinhaltet zum Beispiel eine Kneipe in der Stadt, wo ich studiert und wo ich mit meinen Kommilitonen manchmal getrunken und gelacht habe, den Anblick meiner schlafenden Kinder, eine Lederjacke, die ich im Zweiten Weltkrieg trug, den Ort, an dem wir mit den Kindern regelmäßig die Ferien verbrachten, die Gegend, in der ich groß wurde und das Gefühl, das mich überkam, wenn ich meine Frau lachen hörte. Ein farbenprächtiger Sonnenuntergang, die Aussicht von einem Berggipfel, der anmutige Stolz einer Ballett-Tänzerin all das hat Qualitäten des Heiligen und berührt den scheuen Charakter menschlicher Vollkommenheit. Die Anerkennung solcher Erfahrungen als etwas Heiliges macht unser Leben auf eine gewisse Art erhaben; das erlebt wohl jeder Mensch von Zeit zu Zeit.

Die Institutionalisierung der Heiligung persönlichen Erlebens durch religiöse Gruppen hat in hohem Maß zur Spaltung zwischen Heiligem und Weltlichem beigetragen. Ohne eine derartige Formalisierung verblasst diese Unterscheidung jedoch, und die Psychotherapie spielt sich häufig in genau diesem Zwischenbereich ab. Zwar beginnt sie in der Regel mit einem ganz gewöhnlichen Gespräch, doch das Gewicht der gesprochenen Worte wächst in dem Maße, wie sich darin das Leben des Erzählers entfaltet und führt sie zu jener tieferen Qualität persönlicher Erfahrung, die das Heilige ausmacht. Der Wechsel und schließlich das Zusammentreffen von Gewöhnlichem und Erhabenem ist ein charakteristisches Element des therapeutischen Repertoires, das die scharfsinnige und weltliche Professionalität des Therapeuten um die Tiefe und Hingabe des Heiligen bereichert.

Sowohl die Religion als auch die Psychotherapie, wie ich sie mir vorstelle, erweitern diese natürliche Heiligung, indem sie die Qualität der in Abständen auftretenden persönlich wertvollen Erfahrungen in ein verlässliches System der Heiligung unseres Lebens überführen. Die Religion überlässt die Erfahrung des Heiligen nicht jenen vereinzelten Momenten, in denen das Leben auf die erwähnte erhabene Stufe gehoben wird. Ebenso wenig gilt dies für die von mir vorgeschlagenen Life Focus Communities. Die Eigenschaft der Heiligkeit schafft die Möglichkeit, nicht nur dem »Leben im allgemeinen«, sondern dem Leben selbst, in unterschiedlichen Aspekten und auf konsequente Weise Aufmerksamkeit zu schenken. Über diese unbezwingbaren und durchaus anspruchsvollen Herausforderungen eines Lebens von Augenblick zu Augenblick hinauszublicken und die lebensbejahende Qualität solcher Ereignisse zu erkennen, sät Herzensgüte und hilft uns, mit der seltsamen und offensichtlichen Tatsache fertig zu werden, dass wir nicht nur fühlen und uns verhalten, sondern unsere Lebendigkeit auch spüren.

Eingebettet in dieses Konzept des Spürbar-Lebendig-Werdens ist Freuds Dramatisierung des unbewussten Prozesses und damit jener Aspekte des Menschen, die von gesellschaftlichen Zwängen in Schach gehalten werden. Das widerspenstige Unbewusste, das Freud aufdeckte, wurde zu einer Gegenkraft gegen alte religiöse Vorstellungen von Gehorsam gegenüber den Eltern, Sexualität, Glaube an Gott und viele andere, weithin als bedeutsam anerkannte, Lebensaspekte. Und obwohl Luther bereits mit Nachdruck auf die Wichtigkeit einer individuellen Beziehung zu Gott hingewiesen hatte, blieb dessen dezentralisierender Einfluss, gemessen an Freuds gigantischem Sprung in die Geheimnisse des individuellen Geistes, vergleichsweise gering. Vielleicht bestand das beste Instrument der Psychoanalyse darin, dass Freud seinen Patienten und ihren Grundbedürfnissen über einen längeren Zeitraum seine ungeteilte Aufmerksamkeit widmete. Die Analyse bot diesen Menschen die Möglichkeit einer tiefen Beziehung, die keiner langwierigen Entwicklung bedurfte; sie brachte die intimsten Geschichten ihres Lebens zum Vorschein und versprach seelisches Abenteuer, Trost zur rechten Zeit, milde Konfrontation, Begleitung bei praktischen Problemlösungsversuchen und neue moralische Erkenntnisse. Niemals im Laufe der Geschichte wurde den Bedürfnissen einzelner Menschen so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich erinnere mich an die Befriedigung, die ich verspürte, als mir während meiner ersten Analysesitzungen jemand auf eine Weise zuhörte, die ich noch nie zuvor erlebt hatte. Der Analytiker sagte nicht viel, aber alles, was er sagte, zeigte mir, dass er mir intensiv und zugewandt zuhörte. Diese Hervorhebung der persönlichen Erfahrung des Einzelnen stand in krassem Gegensatz zu den weitgehend verallgemeinerten Vorgehensweisen westlicher Religionen.

Lebensmaximen

Trotz des frühen esoterischen Nimbus, der die psychologische Erforschung der Tiefe menschlicher Erfahrung umgab, bestand das eigentliche Ziel der Psychotherapie immer darin, klare und verlässliche Lebensmaximen zu finden. Dabei bewegt sie sich stärker an der Oberfläche des Lebens, also oberhalb der exotischen Suche nach den Unterströmungen der menschlichen Seele. Ungeachtet der offensichtlichen Tiefe jedes menschlichen Lebens ist die Oberfläche der Ort, an dem die Menschen das ihnen vertraute Leben führen. Sie arbeiten, sie spielen, sie versuchen zurecht zu kommen. Sie leben in Familien, lassen sich auf Liebesbeziehungen ein, auf Diskussionen, auf eine Suche, auf Erinnerungen auf all das also, was das Gefühl ausmacht, lebendig zu sein und am Leben teilzuhaben. Doch dieses Interesse an den ständig wiederkehrenden Prozessen des täglichen Lebens wurde in den Anfängen der Freudschen Psychoanalyse überlagert von der verlockenden Aussicht, in die inneren Bereiche des Erlebens vorzudringen.

Es mag eigenartig klingen, aber was mir aus meinem ersten Psychologieseminar vor über sechzig Jahren am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist mein unschuldiges Erstaunen über die mir damals revolutionär erscheinende Idee, dass in meinem Inneren Dinge geschehen, die völlig außerhalb meines Bewusstseins liegen. Aus meinem eingeschränkten Blickwinkel heraus hörte ich den Dozenten über die orale, anale, phallische und genitale Phase reden. Für mich teilte sich das Leben eher in banale Phasen wie Mathematik lernen, Zeitungen austragen und Autofahren. Er sprach über versteckte Motive unseres Handelns und vertrat die Ansicht, dass sich hinter einer freundlichen Fassade auch Wut verbergen könne; ich dachte, mir wäre der Unterschied zwischen beiden völlig klar. Er sprach über den Oedipuskomplex als unbewusstes Drama, während ich nur die ganz normale Beziehung zu meiner Mutter und meinem Vater kannte. Und obwohl all diese neuen Aspekte und Perspektiven meinen Geist beflügelten, berührte nichts von dem, was er sagte, in mir die Vorstellung davon, wie ich mein Leben tatsächlich lebte. Er sprach über eine geheimnisvolle Person in meinem Inneren, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das war, der vielleicht Orientierung brauchte.

Inzwischen wissen wir sehr viel mehr über den Zusammenhang zwischen tiefen inneren Prozessen und der oberflächlichen und alltäglichen Erfahrung, und dieses Wissen zeigt sich auch in der Popularisierung der Psychotherapie und der zunehmenden Zahl derer, die sich damit beschäftigen. Psychotherapie und ihre Mutter, die Psychologie, sind in Gesprächen, im Film, in der Literatur und in anderen sozialen Zusammenhängen zu einem alltäglichen Gegenstand geworden. Sie ist nicht mehr nur den Kranken oder den radikal »Suchenden« vorbehalten. Ja, vieles davon sollte nicht einmal mehr als Psychotherapie bezeichnet werden, denn es geht dabei schon lange nicht mehr nur um medizinische Behandlung, sondern auch um neue Wege der Selbsterfahrung und um die Auseinandersetzung mit Fragen, die jeden Menschen betreffen. Damals jedoch kamen mir die Ideen von unbewussten Vorgängen der Seele in den Anfängen der Psychotherapie so exotisch vor, als wären Marsmenschen vor meiner Haustüre gelandet. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt und bin doch immer noch erstaunt über die Tiefe des menschlichen Seins, das so weit von meinem Bewusstsein entfernt ist und so sehr in die verlockenden und unergründlichen Tiefen der Existenz hineinreicht.

Alle Menschen lieben Geheimnisse. Eine unbeabsichtigte Folge der exotischen Verlockung einer persönlichen Offenbarung bestand allerdings darin, dass viele Psychotherapeuten und die Menschen, mit denen sie arbeiteten, die Alltagsnatur ihres Lebens umgingen. Die Life Focus Community bietet die Möglichkeit, neben einer Reihe bekannter psychotherapeutischer Verfahren auch Kunstformen wie Musik, Literatur, Malerei und Tanz zu integrieren, um ursprüngliche Lebensqualitäten stärker hervorzuheben (siehe Kapitel 7). Zentrales Ziel dieser Gemeinschaften ist die Förderung von Empathie und persönlicher Weiterentwicklung sowie die Beschäftigung mit vielen grundlegenden Fragestellungen und Verhaltenmaximen.

Diese sicherlich ambitionierte Vorstellung geht natürlich über den Rahmen der bekannten psychotherapeutischen Praxis hinaus, gleichzeitig aber ist sie eine natürliche Folge derjenigen Werte, die in der Psychotherapie sichtbar werden. Es handelt sich hier um einen Schritt in die sich aus ihr selbst entwickelnde Zukunft, motiviert durch die Erkenntnisse und Entdeckungen über die Natur der menschlichen Existenz, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat.

Das ursprüngliche psychoanalytische Ideal der Unabhängigkeit, das der Idee einer »begrenzten« Therapie innewohnt, ermutigte die Menschen, sich auf eine einseitige Orientierung einzulassen. Es herrschte damals eine romantische Vorstellung, dass die Erfahrung des psychoanalytischen Prozesses einen Menschen befähigen könnte, sämtliche Herausforderungen des gesellschaftlichen Lebens relativ leicht zu meistern. Die Idee der begrenzten Therapie bekräftigte die Vorstellung, dass Probleme ihre Ursache in der persönlichen Neurose, und nicht in grundsätzlichen, situativen oder kulturellen Gegebenheiten haben.

Diese Sichtweise verstärkte nicht nur das Gefühl für persönliche Verantwortung, sondern führte auch zu wachsender Isolation. Daneben kann aber auch sein, dass die Idee von Unabhängigkeit und Eigenständigkeit angesichts der bleibenden Komplexität des Lebens einen in unserer Gesellschaft aufkeimenden Narzissmuss noch befördert hat.

Inzwischen ist die Akzeptanz der Psychotherapie in der Bevölkerung trotz dieser Einschränkungen so rasant angestiegen, dass es unmöglich geworden ist, dem Bedürfniss nach Orientierung und Anleitung nur noch individuell zu begegnen. Angesichts der Beschränkungen im öffentlichen Gesundheitswesen und einer Vielzahl weiterer Faktoren hat die Anzahl der für den Einzelnen verfügbaren Sitzungen abgenommen, während die Anzahl der Klienten insgesamt zugenommen hat. Das Problem der begrenzten Verfügbarkeit ist innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen für psychotherapeutische Einzelbehandlung nicht lösbar. Wie viele Therapeuten sich auch über die Korrumpierbarkeit von Krankenkassen und Gesundheitsbehörden beschweren und die unpersönlichen Kriterien, wer was und wie viel bekommt, kritisieren mögen, das grundsätzliche Problem besteht darin, dass eine privatisierte Therapie niemals die vorhandene Fülle an »therapeutischen« Bedürfnissen befriedigen kann. Eine Möglichkeit, der professionellen Knappheit zu begegnen, könnte darin bestehen, dass sich Menschen in großen, therapeutisch angeleiteten und über lange Zeiträume bestehende Gruppen zusammenschließen. Diese Gruppen, die ich als Life Focus Communities bezeichne, könnten eine Antwort geben auf das grundlegende menschliche Bedürfnis nach fachlicher Begleitung. Vorstellbar sind verschiedene Gruppengrößen: die Bandbreite reicht von kleineren Gruppen mit etwa 30 Teilnehmern bis hin zu großen und sehr großen mit mehr als tausend Teilnehmern. Und die Kosten wären sehr viel erschwinglicher, wenn sie auf eine größere Gruppe aufgeteilt würden.

In diesem Buch geht es um eine solche, sehr weitläufige Landschaft, um einen Ort, an dem die Psychotherapie vielleicht dadurch am meisten zu bieten hat, dass sie noch mehr Menschen erreicht und das ihr innewohnende Potential, dem Leben Perspektiven und Orientierung zu geben, erkennt und anerkennt.

Erving Polster (2009)

Erving Polster (2009)

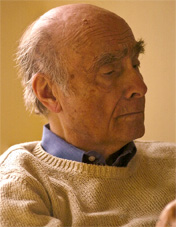

Erving Polster, Ph.D., geb. 1922, gehört zu den bekanntesten Gestalttherapeuten der Welt. Vor fast 40 Jahren veröffentlichte er gemeinsam mit seiner 2001 verstorbenen Ehefrau Miriam das Grundlagenwerk »Gestalttherapie: Theorie und Praxis der integrativen Gestalttherapie« (als erweiterte Neuauflage 2001 in unserer Edition des Gestalt-Instituts Köln GIK im Peter Hammer Verlag erschienen).

Doch schon weit länger war er als Gestalttherapeut und Ausbilder tätig u.a. im Rahmen des Gestalt Training Center San Diego/Kalifornien

Aus seiner intensiven Therapie- und Lehrtätigkeit sind zahlreiche weitere Veröffentlichungen hervorgegangen - so auch die folgende Sammlung seiner Artikel zur Praxis der Gestalttherapie - wieder gemeinsam mit seiner Ehefrau: »Das Herz der Gestalttherapie: Beiträge aus vier Jahrzehnten« (erschienen 2002 in unserer Edition GIK) übersetzt von Ludger Firneburg.

Erving Polsters neuestes Buch Zugehörigkeit: Eine Vision für die Psychotherapie erschien 2009 (ebenfalls in unserer Edition GIK) ebenfalls übersetzt von Ludger Firneburg.